Yonezawa City Uesugi Museum

生誕100年 植物学者 清水大典 冬虫夏草図の世界

展覧会一覧へ戻る

|

| 名称 |

米沢市上杉博物館アートコレクション |

| 会期 | 平成27年 2月14日(土)~ 3月22日(日) |

|

休館日 |

毎週月曜日 |

| 料金 | こちら をご覧ください。 |

| 主催 | 米沢市上杉博物館 |

稀代の植物研究家による超細密標本画の世界 |

|

清水大典は埼玉県秩父市に生まれ、旧制秩父農林学校を卒業後、ほとんど独学で動植物、菌類、昆虫、岩石などの広範囲な博物学を習得します。東京帝国大学理学部附属小石川植物園などに勤めた後、1940年に満州(中国東北部)の大陸科学院(当時)植物研究室に移りました。終戦後帰国し、小石川植物園に復帰。その後、夫人の郷里である米沢へ移住します。 |

|

|

清水大典

(1915-1998) |

|

|

|

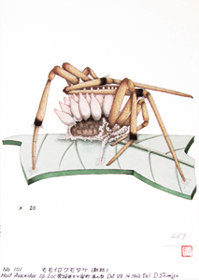

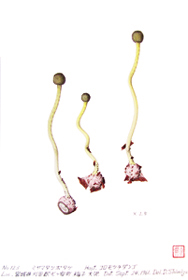

博物学では正確な図を描くことが基本であり、清水も微小な冬虫夏草をルーペで観察しつつ、細筆で顔彩や水彩絵具を使い分け、標本細密画を多数描きました。それは植物学における役目のみならず、植物画として芸術の域にも達しています。 |

|

|

「冬虫夏草」とは

|

|

|

|

これは非常に稀な自然現象であり、世界中でも約300種余りしか発見されていません。昆虫と菌類の結合体で、土の中にいる幼虫に菌が侵入し、冬の間に昆虫の豊富な栄養分を吸収しながら成長します。形は昆虫の姿が残っていますが、中身は菌に変わっています。これが「冬虫」です。春になり、初夏にかけて、昆虫の中の菌が発芽し、頭が地面に出て、やがて細長い棒状になります。これが「夏草」です。この奇妙な生態のために「冬虫夏草」と呼ばれています。 |

|

|

|

■ギャラリートーク |

||||

| 日時 | 2月14日(土)14:00~15:00 | |||

| 「植物学者 清水大典のしごと」 | ||||

| 講師 | 石栗正人氏(米沢生物愛好会会長、米沢市文化財審議会委員) | |||

| ※お聞きになるには企画展入場券が必要です。 | ||||

| ■主な展示資料 |

|

|

|

|

モモイロクモタケ

(清水大典原図 紙・ペン・彩色) |

ミヤマタンポタケ

(清水大典原図 紙・ペン・彩色) |

|

|

|

|

|

ハチタケ

(清水大典原図 紙・ペン・彩色) |

クチキムシコガネツブタケ

(清水大典原図 紙・ペン) |

|

|

||

|

清水大典の採集道具類

|

料 金

|

種 別

|

本展覧会のみ

|

本展覧会と常設展

セット券 |

|

一般

|

200円

(160円) |

410円

(320円) |

|

高校・大学生

|

100円

(80円) |

200円

(160円) |

|

小・中学生

|

50円

(40円) |

100円

(80円) |

|

※( )内は20名以上の団体料金です。

|

||

.jpg)

.jpg)